Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles.

Discutir el tema de La Convergencia, como

lo presenta Henry Jenkins en su libro “Convergence Culture”, es mucho más complejo

e intrínseco de lo que podemos pensar. Como se evidenció en la clase pasada,

varios fueron los términos que se usaron para definir tal fenómeno. Integración,

choque, resultados. Siendo todos válidos y propios para determinar su

significado.

El libro de Jenkins trata de la relación entre tres conceptos: convergencia mediática, cultura participativa e inteligencia colectiva y también sobre el trabajo (y el juego) de los espectadores en el nuevo sistema mediático.

Cuando habla de Convergencia, se refiere al

flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación

entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las

audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo

deseado de experiencias de entretenimiento.

Convergencia, es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose. La convergencia representa un cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos.

En el mundo de la convergencia mediática,

se cuentan todas las historias, se venden todas las marcas y se atrae a todos

los consumidores.

La Cultura Participativa según Jenkins, más

que hablar de productores y consumidores mediáticos como si desempeñasen roles

separados, los define como participantes que interaccionan conforme a un nuevo

conjunto de reglas que ninguno de nosotros comprende del todo. No todos los

participantes son creados iguales. Las corporaciones e incluso los individuos

dentro de los medios corporativos ejercen todavía un poder superior al de

cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores. Y

unos consumidores poseen mayores capacidades que otros para participar en esta

cultura emergente.

Inteligencia Colectiva, un término acuñado por el teórico cibernético francés Pierre Lévy, dicta que ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. La inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático. Estamos aprendiendo a usar ese poder mediante nuestras interacciones cotidianas en el seno de la cultura de la convergencia.

En nuestra era globalizada, el llamado también

Periodismo 2.0 logra que estos tres conceptos se hagan cada vez más presentes,

adoptando roles netamente protagónicos. Internet y el periodismo digital dieron

una apertura a la posibilidad infinita de comunicar.

Ya no es necesario estudiar ni ser un profesional

acreditado para transmitir una noticia. Solo hace falta tener un dispositivo

inteligente y acceso a la red para ejercer ese poder, delicado por demás. Cualquier

usuario puede servirse de las redes sociales para propagar una noticia y dependerá

del alcance de su escala mediática lo que determinará el éxito de su divulgación.

Las grandes plataformas digitales de hoy

como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, permiten un

acercamiento directo entre receptor y emisor, logrando una comunicación estrecha

entre usuario-medio-marca-servicios, lo que genera un desafío para el periodismo

y la comunicación en general.

Estos nuevos canales han modificado la

manera de plantear la información, ya que hay una alta demanda de “inmediatez”

por parte de los internautas lo que ha quebrantado la solidez de veracidad, desplazándola

a planos inferiores e incluso sin importancia para muchos.

Es suficientes para una gran parte de los

participantes, el tener acceso a imágenes y/o videos para aceptar una noticia

como verdadera, siendo pocos los que investigan la autenticidad de esta información

con fuentes y avales de confianza. Internet nos ha acostumbrado, por su uso

constante y velocidad, que “no todo es verdad” y que debemos ser comunicadores responsables

al depurar la noticia y confirmarla antes de retransmitirla.

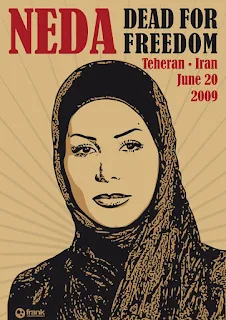

Casos como comentó el profesor González en

clases, donde el asesinato de Neda Agha-Soltan, una estudiante iraní que

participaba en protestas callejeras, quedo filmado en la cámara de un celular y

divulgado velozmente en las redes, pero que ningún medio establecido compartió,

por temor a la veracidad de este.

El caso de las elecciones presidenciales

fraudulentas de Irán en 2009, son una prueba contundente de que el mal manejo

de los medios y de la información comprometen la responsabilidad que tiene el

periodismo ante una sociedad.

Yo soy de los que piensan que en ocasiones es

prioridad decir “perdón” y no “permiso”, compañeros de clases opinaron que un

medio serio debe verificar antes de reproducir… pero no siempre hay tiempo de

hacer todas las preguntas “W” sin embargo existe la responsabilidad de actuar

con la inmediatez de la urgencia.

Y más allá de ser primicia, es ejercer el

deber que un comunicador serio tiene con su público y con su verdad, el transmitir,

alertar, revelar e informar. Somos mensajeros de noticias, por grados o por vocación

y el compromiso debe ser, hacer llegar esa misiva de manera efectiva y eficaz, para

que los propósitos sean cumplidos.

Referencias:

http://henryjenkins.org/

https://www.hse.ru/data/2016/03/15/1127638366/Henry%20Jenkins%20Convergence%20culture%20where%20old%20and%20new%20media%20collide%20%202006.pdf

http://pedernal.org/mastercer/2011/06/13/convergencia-de-medios-o-convergencia-mediatica/

https://www.infotecarios.com/en/referencia-social/#.Xr9K1mhKiUk

https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/03/22/grandes-plataformas-digitales-adaptan-crisis/2266345.html

https://www.nytimes.com/2009/06/23/world/middleeast/23neda.html

https://redsocial.rededuca.net/red-educa/content/que-es-y-como-funciona-la-inteligencia-colectiva

Referencias:

http://henryjenkins.org/

https://www.hse.ru/data/2016/03/15/1127638366/Henry%20Jenkins%20Convergence%20culture%20where%20old%20and%20new%20media%20collide%20%202006.pdf

http://pedernal.org/mastercer/2011/06/13/convergencia-de-medios-o-convergencia-mediatica/

https://www.infotecarios.com/en/referencia-social/#.Xr9K1mhKiUk

https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/03/22/grandes-plataformas-digitales-adaptan-crisis/2266345.html

https://www.nytimes.com/2009/06/23/world/middleeast/23neda.html

https://redsocial.rededuca.net/red-educa/content/que-es-y-como-funciona-la-inteligencia-colectiva

No hay comentarios.:

Publicar un comentario